市民の声で議会を動かしましょうpolicy

公開質問「中学校全員給食をただちに実施すべきですか?」

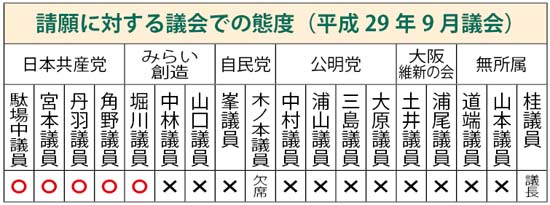

私たち中学校全員給食を求める会は、2017年9月市議会に1万3102筆の署名を添えて、中学校全員給食を求める請願を提出しましたが、残念ながら否決されてしまいました。

府内の市で最も人口減少と少子高齢化が進む河内長野において、子どもを核にした街づくり、とりわけ中学校全員給食は、先延ばしにできない課題であると私たちは考えています。

2018年4月には市会議員選挙が行われます。中学校全員給食の実現に向けた一助にするために、市会議員さんと、立候補を表明されているかた(2月20日までに当会が把握した方)に公開質問状でお尋ねしました。お忙しい中、回答いただき感謝します。回答いただいたご意見を紹介します。

公開質問状へのみなさんのご回答

| お名前 | 回答 (詳しい意見表明は右の リンク をクリック) | ||

|---|---|---|---|

| 1 | 道端 俊彦 | 中学校全員給食は、基本的に導入すべきだと考えます。まずは推進委員会等設置し、現場・現状を把握、財源の確保・実施計画をしっかり議論をすることを先行すべき。 | リンク |

| 2 | 駄場中 大介 日本共産党 |

中学校全員給食はただちに実施すべき。食育基本法制定や学校給食法改正からも教育としての給食が必要。家庭からの弁当には必ず格差が生じる。街づくりとしても必要。 | リンク |

| 3 | 中林 圭見 みらい創造 |

中学生全員の給食は教育長の言われる様な方法が最善であります。 | リンク |

| 4 | 堀川 和彦 みらい創造 |

国の方針が女性活躍社会を目指している中、すでに8割の自治体が実施している上に給食無償化も検討されている。この状況で家庭弁当にこだわるのは保護者の理解を得られない。 | リンク |

| 5 | 山口 健一 みらい創造 |

私は学校給食を全く否定するものではありません。近年の女性を取り巻く社会情勢の大きな変化は理解しますが、それぞれの子供達の成長や体調を常に目の当たりにしている、保護者の作る弁当がベストと考えております。 | リンク |

| 18 6 |

木ノ本 寛 峯 満寿人 自由民主党 |

9月議会で討論したとおり、本来子どもたちが求めているものと請願趣旨に乖離が見られるため、反対としました。今後は、近く行われる生徒、保護者、教員の意識調査の結果に注目しつつも、現職教員の「保護者のお弁当ほど素晴らしいものはない」や「子どもにお弁当を作り続けたい」というお母さんから御電話頂いたことも重視し判断したい。 | |

| 7 | 山本 一男 | 中学生の10%しか要望していない現時点では、直ちに実施すべき課題ではない。3月の再調査結果及び国実施の検討状況を十分に検討した上で、実施可否を検討すべきである。 | リンク |

| 8 | 土井 昭 大阪維新の会 |

現在導入されている選択制給食の機材等を充実させ、運営方式の改善を図った上で、温かい給食をただちに実施すべきだと考える。 | |

| 9 | 浦山 宣之 公明党 |

公明党は国で学校給食の無償化を推進する立場にある。本市はすでに選択制中学校給食を導入しているが、直ちにに実施すべきは、保温設備の充実や予約の簡素化である。 | リンク |

| 10 | 中村 貴子 公明党 |

公明党は学校給食を推進する立場ですが、本市においては小中学校へのエアコン設置後の取り組みとなるため現行の選択制の充実を図ることが最も実情に合っていると考えます。 | リンク |

| 11 | 宮本 哲 日本共産党 |

全国の中学校で実施されている全員給食は成長期の子どもにとって偏りがちになる家庭弁当よりも良い面がある。「子育てを社会で担える街づくり」の視点でも早期に必要。 | リンク |

| 12 | 丹羽 実 日本共産党 |

中学校全員給食実施は、全国的にも大阪府的にも河内長野市は遅れています。速やかに予算処置をして実施に踏み出すべきです。早く近隣他市と同じレベルにすべきです。 | リンク |

| 13 | 角野 雄一 日本共産党 |

中学校全員給食を食育としてただちに実施すべき。少子高齢化、人口減少社会では子育て支援は出来る事を全て今すぐやる事が重要。喫食率5%は選択給食の失敗を示している。 | リンク |

| 14 | 三島 克則 公明党 |

お弁当持参を望む声もある。現在実施している選択制給食は、多くの声に対応する実施方法と考える。課題である温かいものを提供する改善を早急に行うべきと考える。 | リンク |

| 15 | 大原 一郎 公明党 |

公明党が国で進める公立小中学校給食無償化の動向を見ながら現行の選択制中学校給食の充実を図り、本市の実情に合った方式を決定することが最も理に適っていると考える。 | リンク |

| 16 | 桂 聖 | 3億5千万の設備と年6千万円以上の運営費。財政難の中、優先順位と、生徒が食べ残さないか、保護者の負担軽減になるか検証したうえで、十分予算に余裕があれば実施も可。 | リンク |

| 17 | 浦尾 雅文 大阪維新の会 |

現在の選択制給食の機材等を早急かつ、大幅に充実し、さらに運営方式にも改善を加えた上で、温かい給食をただちに実施すべきと考える。 | |

| 立 候 補 を 表 明 さ れ て い る か た |

奥村 亮 | 一億総活躍社会を提唱されている今、親の負担を減らすために中学校給食への取組も考慮すべきですが、財政的に厳しいと聞きます。今後この問題を積極的に勉強して行きます。 | |

| 工藤 敬子 | 3人の息子を育てる母として、あたたかい給食の実現は強く望むものの一つです。まずは米飯だけでもあたたかく提供できる方法を探しています。 | リンク | |

| 仲川 学 日本共産党 |

食育的にも、子どもの貧困が進む中で心と身体を豊かにする中学校給食の実施は喫緊の課題です。また街づくりの面からも一日も早く実施すべきです。 | リンク | |

| 原 歴史 日本共産党 |

子ども達の食育、子育て世代への応援、農産物の地産地消、温かい中学校全員給食はとても重要だと思います。市民の声を集めて一日も早く実現しましょう。 | リンク | |

| 山岡 崇 | 現状での改善を。選択肢が無ければ問題だが、現状では設けられている。但し、利用率が低いのは問題。予約リードタイムの改善や温かい昼食を食べられる工夫は必要。 | リンク |

|

| 吉仲 秀樹 | 私の考えは中学生にも、小学生同等の給食の提供については、賛成です。 | リンク |

敬称略 市会議員さんは議席番号順(木ノ本氏・峯氏は連名でご回答)、立候補を表明されているかたは50音順

みなさんの詳しいご意見

| お名前 | 詳しいご意見 |

|---|---|

| 道端 俊彦 | 歳入においては、長引く景気低迷、地価下落を要因とした個人市民税や固定資産税などの減少、また、地方交付税が大幅に削減されたことなどにより、経常一般財源が減少するとともに、歳出においては、介護保険や児童手当などの義務的福祉的な経費の増加や市民ニーズに対応した施策を実施、充実してきたことなどにより、本市の財政状況は急激に悪化しています。 そして本市の財政を取り巻く環境は、今後も長引く景気低迷や人口減少による市税の減少、高齢化などに伴う社会保障関係経費の増加が見込まれ、さらに、人口増加期に建設された市内の公共施設が老朽化し、大規模な改修や建替え時期を迎えたことにより、その改修費用が膨大なものになることが予想されています。 このような厳しい財政環境でありますが、定住・転入施策、地域活性化施策などを展開することで、本市の財政力を押し上げ、多様化・高度化する市民ニーズに対応できる、また、魅力あるまちづくりをこれからも継続して行うことができる財政体質をつくりあげる必要があります。 その中での少ない財源の中で、河内長野市を運営していかないといけません。 中学校全員給食については、基本的に導入すべきだと考えています。 第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 上記に基づき、同じ考えをしております。日本中どの都道府県、市町村にいても、同じ教育環境であるべきだと考えます。これは、給食だけでなくICT環境等も同じです。本来なら、中学校全員給食についても日本中で同じであるべきと考えます。しかし、現行の制度では市町村により、デリバリー制度など異なります。 先の本会議での理事者側の答弁からは、 中学校エアコン(財源のめどはついている) 小学校エアコン(中学の約2倍かかり財源のめどはついていない) とのことでした。教育については、平成32年度には学校指導要領も改訂され、学校教育のあり方も大きく変化(アクティブラーニング等)します。教育現場の対応も、ICT環境も含め整備が必要だと思います。 中学校全員給食については、先の本会議で理事者側が再度の保護者、児童へのアンケートの実施を行うとの答弁でした。まず小学校エアコン財源を確実なものにすること。そのうえで中学校全員給食財源(将来の世代に負担のかからないように)を確実なものにすること。さらに中学校現場対応の課題抽出すること。そのためには、まず中学校全員給食の実施する推進計画(委員会等設置)設置を実施することが大切だと思います。ここで、財源・実施計画をしっかり議論をすることが、中学校全員給食実現への第一歩だと考えます。 必要なモノ、欲しいモノ、大切なモノを市民の皆様と共有し、未来を背負う子供たちのために、少ない財源の中、力を合わせて100年先の子供達が笑顔で幸せになれるかを実行していきたいと思います。 https://goo.gl/P5oiSo この件に関しては、12月本会議での私の一般質問の上記動画がございますので、 詳しくご覧くださいませ。。 |

| 駄場中 大介 宮本 哲 丹羽 実 角野 雄一 仲川 学 原 歴史 日本共産党 |

詳しい意見の表明は私のブログで行っています。 【だばなか大介ブログ】 中学校全員給食を!のまとめのページ 日本共産党の統一見解(平成29年9月議会 本会議 請願への賛成討論) 請願第1号 小学校と同じように全員が食べる中学校給食の実施を求める請願について、日本共産党市会議員団を代表し、賛成の討論をいたします。 請願には1万3,102筆の賛同署名があり、民意がたくさん詰まったものであります。署名を集めた方々から皆さんがどんな思いをして署名していただいたのかをお聞きしましたので、この場をおかりして紹介させていただきます。 まず、市外の方からは「河内長野に引っ越してこようと思っているのでやってほしい」「孫が今河内長野の小学校に行っている。孫のために近所で署名を集めた」、また大阪狭山市の中学生からは「河内長野の子、給食ないの。まじ信じられへん。かわいそう」などの声がありました。また、市内の年配の方々からの声は、「河内長野はまだやっていないのか」「若い人が河内長野に来てもらわなあかんから給食は絶対必要」「三十数年前に小学校の給食もやっていなかったので署名運動した。この時代に中学校給食をやってないなんてあかん」「そんなに悪い給食になっているのは知らなかった」、こういった声が寄せられました。 ここで見られるように、一定数の子育てをしやすいまちとしての中学校給食を求める声があります。実際に、若者の転入・定住策として中学校給食をアピールしている自治体も数多くあります。 現在、不安定雇用に若年層はさらされ、共働きでないと食べていくのが困難な実態があります。河内長野市の保育所入所率や学童保育の入所率は32%で、年々ふえる傾向にあります。請願された中学校全員給食を求める会が発行されたチラシにもあるように、インターネットの不動産比較サイトでも中学校給食は近隣市との比較条件の一つとなっております。また、実際に給食がないから大阪狭山市に行ったという声もたくさんお聞きするところです。 府内トップの少子化と高齢化が進み、人口減が大きな課題となっている河内長野市にとって、子育て応援の視点からも中学校給食は求められております。 続いて、署名運動でお聞きになった声の紹介に戻ります。 子育て世代の方からは、「自分がつくる弁当では子どもの好きなメニューを入れがちで、栄養が偏る」「弁当をつくる時間を、朝ご飯を子どもと一緒にゆっくり食べる時間に充てたい」「弁当以外にも十分愛情を注いでますから、弁当でしか愛情を伝えられへんとか言わんといて」「河内長野に引っ越してきたん失敗やった」「よそでは普通にやっているのに河内長野はよそと何が違うの」「部活の朝練もあり、お弁当が傷まないのか心配なので給食にしてほしい」「和泉市で中学校給食を経験したが、とてもおいしかった」「幼稚園のママ友にこんなんやってることを伝える」「保育園の保護者と中学校給食をやってほしいと話をしていたところ」「なぜ市は給食をやらないのか、そういうことのために税金を払っているんだ」、こういったたくさんの声がございました。 そして、中学生本人からは「こういう署名を待っていた。我慢して食べているけど今の冷蔵給食は嫌なんや」「いつも同じ子が弁当給食を食べている」「給食を頼むとお母さんに弁当をつくってもらえない子みたいに思われるから嫌」「忙しいお母さんにお弁当を頼めないから冷たい弁当給食を我慢して食べている」「弁当はいつも晩ご飯の残りものと冷凍食品。小学校のように給食を食べたい。小学校の給食おいしかったもん」との声があったということです。 この請願を踏まえ、本会議で1万3,102筆の民意に対する感想を教育長にお聞きいたしました。教育長は、給食が始まる前から保護者の思いはわかっている、こう述べ、引き続き全員給食を行わない方針を示しました。請願はあってもなくても同じだとでも言うのでしょうか。まさに民意を冒涜し、保護者の思いを踏みにじるもので、断じて許されるものではありません。 さらに、憲法第16条で保障された請願権を初め民意を軽んじることは、民主主義を破壊するものです。学校給食は法律でも努力義務を課し、国も学校教育での食育の中心は給食としています。教育長は市教育委員会に裁量権があるかのように言っていますが、市教育委員会が行っていることは、裁量ではなく、権力を利用し河内長野市の教育を歪める行為です。 また、教育長を初め他会派から、選択給食は23年3月議会で議会の承認を得たから、あるいは共産党も賛同したではないか、本格実施後わずか2年で方針を変えるなど議会軽視であると言いますが、日本共産党は23年当時も現在と同様、選択給食では全ての生徒が給食を食べることにはならず、市の掲げる目標と矛盾する、全員給食を求める、こういう討論を行っております。 給食のないときからすれば、選択給食は一歩前進であり賛成するのは当然のことで、賛成理由を無視した理屈こそが議会軽視の発言であり、へ理屈以外の何物でもありません。 学校給食は、明治22年に小学校で貧困家庭の児童を対象に始まったとされています。戦後、子どもたちに十分な栄養が行き届かなかったことを補うために学校給食法が制定されました。その後、請願の趣旨にもあるように、国が豊かになる一方で食の乱れや朝食の欠食、肥満や極端なダイエットなどが問題になり、平成17年に食育基本法ができました。 食育基本法について、教育長は家庭での食育が大切だなどと捻じ曲げた見解を示しておりましたけれども、食育基本法では、第5条、第6条、第11条で教育関係者や学校での食育をそれぞれ役割、実践、責務として課しております。また、食育で大切なのは感謝の気持ちである、こういった曲解も示しておられましたけれども、法設立の背景、前文及び第1条の法の目的からも、食育の第一の目的は食べること、何を食べるのかであることは誰の目にも明らかなことであります。 食育基本法の成立を受けて、一つは学校給食法が平成21年に大幅改定されました。第4条における努力義務に変化はありませんけれども、第1条の法の目的が、国民の食生活の改善から食に関する正しい理解と適切な判断力を養うに変わったことを初め、第2条の給食の目的では、4項目であった給食を実施するための教育の目的、これが7項目にふえました。また、第10条では栄養教諭の配置を規定するなど、学校給食法で定める給食が食育を前提に大きく改正されたことです。 もう一つ、食育基本法ができて変わりましたのは、平成20年告示の学習指導要領に食育の観点を踏まえた学校給食、こういった食育の観点が入りました。さらに、平成29年告示の新学習指導要領には、給食の時間を中心としながら、成長や健康管理を意識するなど望ましい食習慣の形成を図るとともに、食事を通じて人間関係をよくすることと、さらに給食中心の食育を行うように発展してきています。 これらの中で、大阪府では平成21年からスクールランチ事業が始まりました。教育長は、大阪府で橋下知事が福祉給食として始めたなどと府に責任転嫁をしておりましたけれども、大阪府の事業は、食育基本法や学校給食法の法体系の改正を踏まえて平成23年度から行われた中学校給食導入促進事業では、中学生の食の充実や中学校給食を生きた教材として食育を進める観点からは全員喫食が望ましいとされました。選択制の場合は、喫食率の向上に取り組む計画を提出するように求めました。それに対しても教育長は、喫食率の目標値は府の補助金をもらうために形式上必要だったなどと補助金詐欺まがいの発言まで行い、大阪府の補助金事業の趣旨を逸脱しております。 明治22年に山形県鶴岡町で始まった学校給食は、戦後の子どもたちへの栄養保障として広がり、昭和29年には学校給食法が制定され、平成17年の食育基本法による平成21年の学校給食法の大幅改定を経て、現在では小学校では99%、中学校では89%で実施されています。これらの法改正は、経済発展を遂げてきた日本での学校給食が豊かな前進をしてきたことを裏づけているものであります。歴史的な流れから見ても、全国の中学校同様に河内長野市でも中学校全員給食は行うべきです。 教育長は、請願や保護者の声も法も無視して全員給食をやらない理由について、子どもの声を大切にしたい、こう言っておりますが、そういう一方で、なぜ子どもが給食を嫌と言うのか検証できていないと支離滅裂なことを言っております。枚方の子どものアンケートを見ると、給食当番が面倒くさい、また、給食に嫌いなものが入っているなどが上位に上がっております。子どもの声を聞いて、教育委員会が教育としての食育をどう位置づけるのかが今問われているのではないでしょうか。 最後に、教育長は、思春期の子どもたちの思いはそう簡単に理解できるようなものではない、こういうふうにおっしゃられました。子どもの気持ちを大切にしたいと言いますが、実際には学校で5%の生徒しか食べておりません。給食費の負担の要らない生活保護世帯でも1割程度の利用率である実態の中で、教室でたった1人注文弁当を食べている子どもの気持ちを考えたことがあるのでしょうか。1人の子どもの気持ちにも寄り添えなくしているのが現在の選択制であります。 教育長の今の選択給食は食べたい人が食べられるのでよいとか福祉給食だとか、こういう無責任な態度は改めるべきであります。 請願署名の片面の訴えは、人生最大の発育期の中学生に豊かな給食で心と体の成長をとなっています。これが、本来の教育に求められていることではないでしょうか。 民意と歴史に逆行することに決して未来はありません。市PTA連絡協議会も中学校給食を求めています。市長も、エアコンが終われば給食だと明言しております。日本共産党市会議員団は1万3,102筆に込められた思いに賛同して、賛成といたします。 |

| 中林 圭見 みらい創造 |

中学生全員の給食は教育長の言われる様な方法が最善で有ります。 現在の財政状況は、市長が給料3割カットで有り、財政の破綻状態化して居り、多額な費用の給食センターの維持は出来ない状態です。 それよりも下水道料金等の値上げ、不要品(土地その他)の売却が先決な事項で有る事を認識して頂きたい。歳入の増加が先です。市長も、ただ、財源なしには出来ないと、はっきり申して居ります。 この1月19日は、特別職報酬審議会も有ります。昨年は、議員給料10%カット、職員も給料カットを審議会が要望して居り、本年の審議会後の要望をどう捕えるかが、議員の一人として苦慮する所です。河内長野市を再々度、財政再建団体とは、したくないので有ります。又、給食の残飯の処理が多いとも聞きます。 又)、日本の残飯量がなくなれば、世界の飢餓がなくなると迄、云われる昨今です。 |

| 堀川 和彦 みらい創造 |

我が国では、人口減少期を迎えた上に、二十前後の就学率の向上に伴い労働人口の不足が深刻になっています。現在の失業率は約3%、一般に完全失業者が無いと言われる水準です。特に団塊の世代が完全リタイアの時期を迎え、昨今、労働力不足を補うため100万人を超える外国人労働者でその穴を埋めています。しかし、中国、東南アジアを中心とする外国人労働者も、自国の発展に伴い他国で仕事を求める必要がなくなってきています。 そこで、女性活躍推進法により女性活躍の条件整備を整える方向性を国は示しました。既に社会で活躍中の女性にも社会で活躍していただけるように、国全体で考えていかねばなりません。 そのような中で、少子化に歯止めをかける施策も同時進行の必要があります。それには、大きく扱われている待機児童の問題を初め、女性が社会で活躍できる環境づくりは急務です。また、国策としても給食の無償化の議論が始まりました。これも女性の社会での活躍を推進させる施策です。 以上のことから、この給食問題も大局から考えると反対する理由が見つかりません。 大阪府を見ると、子どもの貧困率は全国2位と言われています。3割以上の世帯が年収300万円以下、共働きの家庭も含みます。保護者の給食希望は7割近く有るのに子どもはほとんど望んでいない理由の一因に、家庭の困窮を子どもに伏せて弁当を作っている、そして弁当を作ることによってフルタイムで働けず、パートに甘んじているような方もおられるのではないかと推察します。 一方、本市独自の環境に目を向けても、全国的に中学校の全員喫食による給食がトレンドになる中、全体的に遅れていた大阪府でも多くの自治体が導入してきました。他方、本市においては他自治体以上に財政状況が厳しく、又教育委員会にも、財政状況が許さない中推し進めるよどの優先順位が高い事業ではないという判断もあるようで、実現に至っていません。 都市間競争でサービス合戦に疲弊するかもしれないという危惧はあるかもしれませんが、中学校給食は滞留人口の流出をとめ流入人口を少しでもふやす大きなツールだと考えますので、この事業に対しては近隣自治体並みにするべきだと思います。 財政助教、中学校全員喫食の実現を考えるに当たり、コストを抑え市民の皆様に喜んでいただくことを柱に検討した結果、民間の調理場を使うアウトソーシングによる全員の喫食の食缶給食を導入すべきとの考えに達しました。当然、導入費用、ランニングコストが必要ですが、本市の給食センターでのアスベストの問題で一時期小学校給食がとまった事実等を考えると、近い将来老朽化でセンター建てかえの問題が出てきたとき、小学校もアウトソーシングし、本市独自の給食センターを持たない給食の方法を目指すべきと考えます。 新公会計制度導入で総コストの考え方により、センターでの給食づくりは、建物・調理器具等の減価償却、人件費・保険・維持管理費等経費を算入した行政コスト計算をすれば、将来的には初期投資が回収できる可能性も大きく、自治体間競争にも何とか負けないのではと考え、給食実施が実現可能であると判断しています。 最後に、福祉教育常任委員会を傍聴し、国の給食費無償化の議論が出たとき、無償化になれば給食の実施は否定するわけではないという意見が出ました。今回反対の方々の理由の多くは、家庭での弁当昼食に意義が大きいものである、弁当をつくることを希望している保護者の意見にも耳を傾けなければならないとのことでした。それであれば、無償化になっても、この議論からすると全員喫食の給食は導入できないことにならないでしょうか。さらに、無償化と言っても保護者が負担する給食費の補助であり、自治体の負担は何ら変わりません。もし無償化を実施し全員喫食の給食導入をするとすれば、中学校給食に対応するには、選択制の弁当給食しかない本市においては、議論にあったように初期整備費に数億円の予算が必要になるわけです。 全国の中学生が保護者の負担のない給食実施が可能な国の制度設計が整ったとき、本市だけが弁当持参の昼食を続けていけるものでしょうか。市民の皆さんは、家庭からの弁当持参が柱の給食を容認するでしょうか。私は、家庭からの弁当持参の意義など無償化の前には吹き飛んでしまうと思っています。それならば、小中一貫教育も同一施設実施が近い将来を考えることを踏まえれば、中学校全員給食の実施はせざるを得なくなると考え、それならばできるだけ早く実施に向けて検討すべきであります。 |

| 山口 健一 みらい創造 |

請願第1号 「小学校と同じように全員が食べる中学校給食の実施を求める請願」について、反対の立場で討論いたします。 ヒトは生まれてから成人するまでの過程で、身長・体重や臓器、更には脳や脊髄、視聴覚器などの神経系や感覚器系が大きく成長していきますが、その成長度合を「一般系」・「神経系」・「生殖系」・「リンパ系」の4つに分類し、グラフで示したものが「スキャモンの発育曲線」であります。 これによると、「一般系」とは、身長や体重・筋肉・骨格など身体が大きくなるという事に加えて、呼吸器や消化管など内蔵の発育を示した曲線です。一般系は、20歳までに2段階の大きなカーブを描き、生後から幼児期までに最初の急激な成長を示し、その後平坦に近く緩やかになり、思春期以降に再び急激な成長を示し20歳で100%に達します。 また、脳や脊髄・視覚器などの「神経系」は、生まれてから早い段階で、大人と変わらないレベルにまで成長し、12歳頃には100%の状態にまで達します。 更に「生殖型」は、出生後から12歳頃までは非常に緩やかな成長ですが、思春期になると急激に成長します。 そして、最後の「リンパ型」は、体を守るための免疫系の成長を示すもので、長い人生の中で免疫力がピークに達する時期は12歳頃で、この頃には成人の2倍ほどに成長し、最も体が強くて回復力がありますが、そこからは徐々に低下していきます。 このように、中学生のこの時期は、食べ物の量や内容とも大きく関係する、第2の「一般型」の発育・発達する時期であり、性別や個人によっても身長・体重・食欲等に大きな差異があるため、適切な相応の食事が必要となります。 昭和15年頃から子どもたちの栄養不足を補う為に始められた給食が、昭和29年に「学校給食法」として法制化されました。以後社会環境の変化と共に食環境も大きく変化してきた中で、平成17年に「食育基本法」が成立し、さらには平成21年には「学校給食法」が大きく改訂され、食育の大切さも明確にされてきております。 しかしながら、原因は明確ではありませんが、最近は親子の絆が希薄になってきているのではと言われたり、更には親子の間でのトラブルが頻繁に起きていることも見過ごすことのできない事実であります。 よって、近年の女性を取り巻く、社会情勢の大きな変化は理解しますが、子供の成長や体調を常に目の当たりにしている保護者が作る、大半の子供も望んでいる「弁当」が、いろんな意味あいで、ベストではと思っております。 従って私は学校給食を全く否定するものではありませんが、以上の事などを総合的に考え、中学校給食については現行の選択制で良いと考えており、本請願には反対といたします。 (平成29年9月議会本会議での請願に対する反対討論の原稿を参考資料としてご送付いただきました) |

| 山本 一男 | 必要性は理解できる 中学生の10%しか要望していない現時点では、小中学生の多くが要望している小中学校へのエアコン設置を優先すべきである(両方とも同時に実施することは市財政上無理)。 市の再調査(3月予定)を早急に実施するとともに、その結果(特に中学生)を十分に尊重すべきである。 子どもの食育は国全体の課題であり、国予算での実施を早急に推進すべきである。 あらゆる事実を把握した上で、市議会としても真摯に検討すべき課題である(検討していきたい) 弁当で子どもとのつながりを確保できているので絶対にやめてほしくないと多数の保護者が言っている。 |

| 浦山 宣之 中村 貴子 三島 克則 大原 一郎 公明党 |

会派公明党の立場 【現行の選択制弁当に至った経緯】 平成22年7月の河内長野市の学校における食育及び中学校給食調査検討委員会が児童保護者及び教員等にアンケート調査を行い様々な角度からの議論を経て、結果として給食センターの余力を活用した現行の選択制中学校弁当給食を行うことが平成23年3月定例会に提案され、全会一致で可決されました。そして平成23年11月から東中学校にて試験的に実施され、平成26年11月に千代田中学校の実施をもって全7校の実施が完了しております。 【本市選択制弁当給食の特徴】 本市の選択制中学校給食は弁当を子どもに作ってあげたいと思う保護者の気持ちも、弁当を作りたくとも作れない保護者の気持ちにも、そして給食を希望しない生徒の気持ちにも応えることができ、尚且つ地元食材を使用する自前の給食センターを活用し、食材、調理方法等に関してPTAの意見を恒常的に反映できる体制があることから他市にない優位性を備えていると考えます。 【請願書に対する疑義】 さて、今回提出された選択制ではなく「全員給食を求める請願」ですが、“ぞくぞく集まる市民の願い”と説明チラシに記載があるものの、署名人欄には『河内長野市外でも可』と明記されていることや、署名に関する連絡先として記載のある南河内地区教職員組合傘下の河内長野市教職員組合に市教委が問い合わせをしたところ、同署名運動に同調する事実はないことが、9月15日開催された福祉教育常任委員会の質疑で明らかになるなど、請願署名に対する信頼性に疑義が生じています。 【財源確保の不確実性】 更に、「小中学校へのエアコンの次は中学校全員給食」との市長発言についても、実際のエアコン設置完了時期は最短でも5~6年先になる本市の現状を鑑みると、今本市がしっかり取り組むべきは新たに中学校全員給食の実施を決めるのではなく、市議会の全会一致を経て実施し且つ全校実施からまだ2年あまりしか経過していない現行の選択制中学校弁当給食の充実を先ず図ることが重要だと考えます。同じ選択制給食で高い喫食率を誇る枚方市の事例にも学び、生徒、保護者が気軽に弁当給食を選ぶことができる環境作りに取り組むことが、最も現実的だと思います。 【今後の改善への取り組み】 たとえば、今後、市教委が検討している温蔵庫(1校当たり約50万円)を各中学校に配備し温かいご飯を提供することや現在の申し込み方法をさらに簡素化する努力をすること等により弁当給食を食べる生徒が増えれば、請願の求める全員給食に近づくことになり、同時に弁当をもたせたい保護者の気持ちにも、持たせることができない保護者の気持ちにも応えるものとなります。(実際に大阪枚方市の選択制中学校給食の喫食率は30%に達しています) 【国の教育費負担軽減策を見越した幅広い議論の喚起】 一方、国においては子育て世代の支援策として、また子どもの貧困対策の一環として学校給食の無償化の流れができつつあります。 我が会派としても当然。この流れを歓迎する立場ですが、国の動向が確定した段階で現行の本市が行う選択制弁当給食の拡充も一つの選択肢に入れ、再度中学校給食を幅広く議論し本市の実情に合った実効性有る方式が決定されることを望みます。 |

| 桂 聖 | 十分に予算に余裕があるならば全員給食に取り組んでみても良いでしょう。 配膳などの初期設備に3億5千万円、毎年の運営費が6千~6千5百万円必要なことを考えると慎重に行う必要があります。増え続ける福祉費用、道路などの公共施設の維持改修費などと比べて優先順位が高いかどうかも検証すべきです。 神奈川県の国府中や大磯中で半分以上が食べ残されて廃棄されている事実もあります。実施するにあたっては、当事者のほとんどが強く要望しているのか、つまり、生徒がどれほど望んでいるのか、保護者世帯がどれほど希望しているのかをしっかりと把握することと、食物アレルギーへの対応や、減少してゆく生徒数を考慮したうえで投資すべきかを判断しなければいけないと思います。 |

| 工藤 敬子 | 3人の息子を育てる母として、あたたかい給食の実現は強く望むものの一つです。 しかしながら、今現在の一市民の立場では、市の財政や現在の給食センターの設備上の問題など、見えていないことがとても多いです。 なぜ現状できないのか。どうすればできるようになるのか。 私を含め、今子育てをしているお母さんたちが理解し納得できるような答えを探し、あたたかい給食を届けるために活動していきます。 |

| 山岡 崇 | 温かい昼食が目的であれば電子レンジを導入すれば、家庭からの弁当でも温められる。費用面で考えて家庭で弁当を作った方が安価な場合もある。全額公費負担にならないのであれば、必ずしも全員に提供する必要は無いと考える。 |

| 吉仲 秀樹 | 私自身、河内長野に生まれ、河内長野小学校、河内長野中学校を卒業してます。当時、私が小学生の時に学校給食が導入されました。しかし中学生になり給食がなく、私の親が不便だなと言っていたことを記憶にあります。 私の政策の中に教育、地域、生活は欠かせないもので、特に河内長野市は人口の比率でシニア層が大半を占め、若年層が少ない傾向です。このままでは何も変わらず、進むと恐らく河内長野市全体の事を考えた中で、市の税収も減り、いつかは、破綻するのではないかと、懸念しています。 今、考える事は、いかに若年層世代を、河内長野市に誘致する事が、第一優先だと考えた中、中学校に給食制度がないのは、若い世代の方には、大いに負担、ダメージがあると思います。 前回の議会で否決されていますが、私はまだまだ、考える余地が十分あるとおもいます。 また、再度議会で審議しなければならない課題だと思います。 河内長野市の事を大局的に考えた上、再度給食問題については、審議したいと考えております。 |

小学校と同じように全員が食べる中学校給食の実施を求める請願

河内長野市議会議長様

中学校全員給食を求める会

代表 山口 綾子

小学校と同じように全員が食べる中学校給食の実施を求める請願

〔請願要旨〕

国は、子どもの食を取り巻く状況に朝食欠食や偏った栄養摂取、また肥満や極端な痩身傾向があるとして、平成17年に「食育基本法」をつくり、平成21年には「学校給食法」を大幅に改訂しました。「学校給食法」は、学校給食を教育と位置づけ、学校給食の実施に努めるよう定めています。

大阪府の中学校給食は、全国の中で最も遅れていましたが、これらの法改正により大きく前進しました。

河内長野市は、事前に予約のうえで弁当が届くシステムになっており、注文率は約5%(平成28年度)にとどまっています。改正された「学校給食法」は学校給食を活用した食に関する指導を定めています。すべての生徒が適切な栄養の給食をみんなで一緒に食べ、その給食の食材が生産される過程や、季節の食ベものや地元の食材を食べることを学ぶことこそが、公教育に求められているのではないでしょうか。

どの子にも等しく健やかな成長を保障するためにも、小学校と同じように、全員が食べる中学校給食を実施してください。

〔請願項目〕

1、中学校給食を全員給食にして下さい。